Remerciements: Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Nous remercions tout particulièrement les femmes autochtones qui ont participé au projet alors qu’elles purgeaient leur peine ou qu’elles attendaient leur jugement, à l’Établissement de détention Leclerc de Laval. Nous n’aurions pas pu réaliser ce projet sans votre confiance et vos contributions courageuses. Merci à l’Établissement de détention Leclerc de Laval, la prison provinciale avec laquelle nous avons collaboré pour réaliser cle projet de recherche. Merci à tous les organismes communautaires participants, notamment Femmes Autochtones du Québec, la Société Elizabeth Fry du Québec, Chez Doris, Portage, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et les Services parajudiciaires autochtones du Québec.

Le taux d’incarcération des femmes autochtones est disproportionné et alarmant. Alors que les femmes autochtones représentent moins de 5 % de la population féminine cCanadienne, elles représentaient près de la moitié (48 %) des femmes en détention fédérale en 2021 (Statistique Canada, 2016, 2019 ; Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada [BEC], 2021). Les femmes autochtones passent systématiquement entre les mailles d’un système qui s’est avéré néfaste à leur égard. Il est urgent de mieux comprendre les expériences et la situation des femmes autochtones et d’éduquer le grand public sur leur réalité. Nous devons soutenir davantage la guérison et la réintégration des femmes autochtones dans le contexte de la criminalisation et de l’incarcération, et élaborer des stratégies pour réduire les taux d’incarcération et de récidive.

Ce rapport résume un projet de recherche qui a débuté en 2018 avec l’intention d’étudier les manières de mieux soutenir la guérison des femmes autochtones aux prises avec le système de justice pénale. La recherche porte sur la représentation disproportionnée des femmes autochtones dans les prisons du Canada, et plus particulièrement au Québec. Le projet de recherche comportait trois volets principaux. Le premier est un projet de maîtrise mené par Brittany Weisgarber (2020), qui explore les effets des programmes généraux et des programmes culturellement adaptés sur la guérison des femmes autochtones dans une prison provinciale pour femmes du Québec : l’Établissement de détention Leclerc de Laval. Par des ateliers et des entrevues, Weisgarber a étudié les expériences et les perspectives des femmes autochtones purgeant une peine de ressort provincial. À la suite de ces ateliers et de ces entrevues, notre équipe de recherche a interviewé le personnel carcéral de l’Établissement de détention Leclerc de Laval, ainsi que des personnes travaillant dans des organisme communautaires à Tio’tià:ke (Montréal) qui soutiennent les femmes autochtones aux prises avec les systèmes carcéral et judiciaire. Le présent rapport est l’aboutissement de ces trois volets. Notre recherche offre une perspective holistique sur les réalités, les obstacles et les espoirs relatifs à la guérison des femmes autochtones dans le contexte du système de justice pénale, et plus spécifiquement dans le contexte québécois. Le but de ce rapport est de communiquer nos conclusions, de formuler des recommandations et de proposer des idées pouvant être appliquées à différents contextes; il vise à influencer nos actions collectives et à nous faire prendre conscience de notre responsabilité en qui concerne la guérison des femmes autochtones aux prises avec le système carcéral.

Ce rapport a été conçu pour vous,inciter vous, lecteur ou lectrice, à réfléchir et à apprendre à nos côtés. Nous poserons des questions tout au long du rapport afin d’encourager votre propre réflexion. Nos conclusions et nos recommandations ne sont pas des solutions universelles : elles doivent être adaptées à la réalité de votre organisme et de votre communauté.

L’incarcération excessive des Autochtones est actuellement une crise des droits de la personne au Canada. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) (2017) affirme que « la surreprésentation des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les établissements correctionnels fait partie des questions les plus urgentes en matière de justice sociale et de droits de la personne au Canada » " (p. 51). Ce problème touche particulièrement les femmes autochtones. Depuis des dizaines d’années, les délinquantes autochtones sont traitées comme des personnes « triplement déviantes » : elles sont, ostracisées en raison de leur race, de leurs normes culturelles, de leurs traditions et de leurs croyances, en plus de ne pas remplir les rôles normatifs associés à leur genre, comme celui de prendre soin des autres (Monture-Angus, 2000). Les statistiques démontrent l’incarcération excessive des femmes autochtones :

Pour remédier à l’incarcération excessive des femmes autochtones, nous devons discuter des facteurs systémiques qui nous ont menés là où ont mené à la situation actuelle : les effets de la colonisation, du génocide colonial, des traumatismes intergénérationnels, de la perte d’'identité culturelle et de la violence latérale. L’'héritage de la colonisation a un lien direct avec l’incarcération excessive des femmes autochtones. Il est donc important de commencer par replacer la recherche dans le contexte de ces réalités systémiques.

Afin de coloniser les terres autochtones et de s’y installer, les colons européens ont mis en place des processus systémiques visant à priver les Autochtones de leurs droits et à les séparer les uns des autres et de leurs terres ancestrales. Les colons ont imposé des lois, des politiques et des pratiques qui ont contraint les Autochtones à renoncer à leurs traditions et à leur mode de vie. Ils ont notamment saisi les terres par la force, déraciné les communautés, restreint les déplacements des populations, interdit les langues autochtones, persécuté les chefs spirituels, interdit les pratiques spirituelles, confisqué les objets sacrés, et considérablement perturbé et séparé les familles (par exemple, par le système des pensionnats). Ces pratiques ont contribué au génocide des Autochtones (Commission de vérité et réconciliation du Canada [(CVR]), 2015). Les conséquences de ces actions et de la colonisation en général sont directement liées à l’incarcération excessive des Autochtones aujourd’hui. Il est indispensable de recadrer et de réimaginer collectivement notre réalité actuelle, afin de ne plus faire porter le blâme et la responsabilité du changement sur les Autochtones, mais bien plutôt de tenir les systèmes, les politiques, les lois, les discours et les structures responsables du maintien d’une culture de la colonisation (Monchalin, 2016).

Le génocide colonial est une stratégie structurelle et systémique utilisée pour détruire les populations autochtones et démanteler leur identité culturelle. Dans notre étude, nous avons reconnu que cette stratégie témoignait également de la force et de la résilience des Autochtones (Yuen et Pedlar, 2009). Le génocide colonial est un processus à évolution lente. Les politiques de destruction coloniale des peuples autochtones ont été appliquées de manière insidieuse et pendant des dizaines d’années. Les actes de violence et la volonté de destruction sont structurels et, systémiques ; ils existent dans plusieurs administrations et gouvernements (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Une forme importante de génocide colonial et de destruction de l’'identité culturelle autochtone a été le système des pensionnats : les enfants ont été retiré.e.s de force de leur famille et de leurs terres traditionnelles;, ils et elles ont été déconnecté.e.s de leurs pratiques spirituelles ; on leur a interdit de parler leur langue, sous peine de punition, ainsi que d’utiliser tout élément leur rappelant leur foyer et leur culture (Baskin, 2016 ; CVR, 2015). En outre, les enfants ont été victimes de négligence et de violences physiques et sexuelles, en plus de souffrir de solitude, de maladie, de racisme et de discrimination (Barnes et Josefowitz, 2018). Ceux et celles qui ont survécu n’ont pas été autorisé.e.s à retourner dans leur famille et leur communauté. Ces expériences ont eu des conséquences sur le développement social, émotionnel et relationnel des survivant.e.s. Les effets de ces violences se font toujours sentir aujourd’hui par le cycle des traumatismes intergénérationnels. En outre, on a fait valoir que les prisons sont des prolongements des pensionnats (Sugar et Fox, 1990) et du système des réserves, qui régit et contrôle les terres et les espaces autochtones (Montford et Moore, 2018).

Lorsqu’un groupe de personnes vit à des traumatismes pendant une longue période, les générations suivantes continuent d’être touchées longtemps après les événements traumatiques originaux. Les taux élevés de problèmes de santé mentale, de maladies, de toxicomanie, de sous-instruction, de sous-emploi et d’autres formes de violence sont des manifestations de traumatismes intergénérationnels (Desjarlais, 2012 ; Enquête nationale sur les femmes et les filles aAutochtones disparues et assassinées, 2019). Certaines femmes autochtones incarcérées reconnaissent que ces traumatismes comme sont des cicatrices profondes (Yuen et Pedlar, 2009), tandis que d’autres les décrivent comme une blessure à l’âme (Duran et Duran, 1995). La colonisation, le racisme systémique et le manque d’'éducation sur ces systèmes, qui sont fondés sur des valeurs et des idéologies eurocentriques, contribuentr encore aujourd’hui à l’oppression systémique des Autochtones et à leurs interactions disproportionnées avec les structures de justice pénale, comme la police et les prisons. Cette oppression systémique perpétue le cycle des traumatismes intergénérationnels au sein des communautés autochtones.

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC, s.d.) définit ainsi la violence latérale : « Lorsqu’un puissant oppresseur dirige son oppression contre un groupe pendant une période de temps, les membres du groupe opprimé se sentent sans défense et ils finissent pas retourner leur colère les uns contre les autres » (p. 1). La colonisation, le racisme systémique et le manque d’instruction sur les effets de ces formes d’oppression structurelle dans les programmes scolaires contribuent à la prédominance de récits négatifs sur les populations autochtones dans la société canadienne. Ces récits peuvent être intériorisés par les Autochtones eux-mêmes et entraîner de la violence au sein des communautés autochtones.

Les cultures autochtones valorisent les femmes et les considèrent comme des porteuses de vie sacrées ; les communautés autochtones suivent souvent des structures matrilinéaires. Les lois et les politiques patriarcales, qui découlent de la colonisation, ont privé les femmes de leur pouvoir, de leur statut, de leurs libertés et de leurs ressources. Cette oppression a un effet direct sur les expériences de violence et d’incarcération des femmes autochtones aujourd’hui. Les femmes autochtones connaissent des taux plus élevés de pauvreté, de sous-instruction, de sous-emploi, de violences sexuelles et physiques, de travail du sexe pour assurer leur survie, de rapports sexuels forcés, de traumatismes et de criminalisation, des situations qui sont toutes liées à la colonisation (Oliver et al., 2015 ; McGregor, 2018 ; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019). L’exposition incessante des femmes autochtones à l’oppression et à la violence a contribué à leur criminalisation et à leur incarcération excessive.

Bien que le gouvernement canadien reconnaisse les obstacles systémiques qui nuisent à la guérison des Autochtones, les taux d’incarcération des femmes autochtones sont en hausse. Le Service correctionnel du Canada a mis en place des pavillons de ressourcement, intégré des Aîné.e.s et des agent.e.s de liaison autochtones dans ses structures, et renforcé la formation du personnel pénitentiaire en matière de compétences culturelles. Ces mesures font suite à la reconnaissance par le gouvernement des obstacles systémiques auxquels sont confronté.e.s les Autochtones, et qui entraînent leur criminalisation et leur incarcération excessives. Cependant, les tentatives du gouvernement de réduire le taux d’incarcération des Autochtones se sont révélées inefficaces. Des universitaires autochtones ont affirmé qu’il est impossible de guérir les préjudices causés par la colonisation en ayant recours à des solutions coloniales (Hewitt, 2016). La Commission Viens (2019) a mis en lumière la présence et les effets du racisme systémique au sein du système de justice. Le système carcéral a tendance à adopter une approche panautochtone, qui appréhende les cultures autochtones riches et diverses comme un tout homogène, sans répondre aux besoins réels des diverses populations autochtones présentes en prison. De plus, les ressources limitées mises en œuvre sont conçues pour les hommes autochtones ou les femmes non autochtones (Vecchio, 2018 ; Wesley, 2012). Par exemple, le Centre de guérison Waseskun offre des programmes de guérison holistique aux hommes autochtones criminalisés.

Ainsi, les programmes et les services accessibles ne répondent pas aux besoins des femmes autochtones et peuvent même leur être néfastes (Commission Viens). Notre recherche indique qu’il existe une lacune importante dans les programmes offerts aux femmes autochtones dans le contexte des prisons provinciales.

Nous avons cherché à observer et à mieux comprendre les expériences et les besoins en matière de guérison et de réadaptation des femmes autochtones dans le système carcéral québécois. Pour ce faire, nous avons collaboré avec une prison provinciale du Québec, l’Établissement de détention Leclerc de Laval, et y avons organisé 31 entrevues approfondies et cinq ateliers de trois jours, auxquels ont participé 38 femmes autochtones incarcérées. Nous avons également mené des entrevues individuelles avec 11 cadres intermédiaires et membres du personnel de l’Établissement de détention Leclerc de Laval afin de comprendre leur perception des femmes autochtones et de leurs besoins, ainsi que leur conception de la réadaptation et de la colonisation. Enfin, nous avons interrogé 16 personnes travaillant dans la communauté et soutenant les femmes autochtones aux prises avec le système de justice pénale.

Les femmes qui ont participé à l’étude constituent un groupe diversifié provenant de différents milieux culturels. Elles étaient âgées de 20 à 56 ans et représentaient un éventail de communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuit : 20 Inuit, 4 Algonquines, 3 Cries, 1 Mi’kmaq, 1 Métisse, 1 Inuk et Crie et 1 Algonquine, Crie et Innue. En ce qui concerne les langues parlées, 11 femmes étaient trilingues et parlaient couramment leur langue autochtone, ainsi que le français et l’anglais ; 18 étaient bilingues et parlaient leur langue autochtone et le français ou l’anglais ; une ne parlait que le français et une ne parlait que l’anglais. Les langues maternelles des femmes étaient l’inuktitut (21), le français (4), l’anglais (2), le cri (1), le cri et l’anglais (1) et l’algonquin et l’anglais (1). Cet éventail d’identités et de compétences linguistiques démontre la nécessité d’une approche qui reconnaît et honore la diversité existant au sein des cultures autochtones. La diversité des langues met également en évidence la nécessité de rendre les ressources accessibles dans différentes langues. Parmi les femmes qui ont participé à l’étude, 25 avaient des enfants et deux étaient enceintes au moment de leur participation. Ces femmes ont été encore plus éloignées de leur famille et de leur communauté par leur séjour en prison. Leurs peines allaient de 10 à 469 jours, et certaines étaient en attente de jugement. Seulement quatre d’entre elles étaient en prison pour la première fois, tandis que 27 avaient déjà été incarcérées au palier provincial et aucune au palier fédéral. Ces chiffres illustrent le taux élevé de réincarcération (y compris pour non-respect des conditions de libération conditionnelle et pour récidive), qui sera abordé plus en détail dans ce rapport. Tout au long du rapport, les expressions « les femmes » et « les femmes autochtones » désignent les femmes autochtones qui, au moment de la recherche, étaient incarcérées à l’Établissement de détention Leclerc de Laval et qui ont participé aux ateliers et aux entrevues. Les noms des femmes ont été modifiés afin de garantir leur confidentialité.

Nous avons interrogé des représentant.e.s de différentes unités de la prison, des agent.e.s de probation, des membres du personnel pastoral et des agent.e.s correctionnel.le.s ou gardien.ne.s. Deux des membres du personnel s’étaient joint.e.s à la prison au cours de l’année passée, tandis que tou.te.s les autres y travaillaient depuis cinq ans ou plus. Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer leur race, deux des employé.e.s ont dit avoir des origines raciales mixtes et tou.te.s les autres se sont décrit.e.s comme blanc.he.s, canadien.ne.s ou québécois.es. Les employé.e.s ont dit avoir de nombreuses responsabilités dans le cadre de leur fonction, ce qui les amenait parfois à se sentir dépassé.e.s ou incapables de répondre adéquatement aux besoins des personnes détenues. Les membres du personnel de l’Établissement de détention Leclerc de Laval qui ont été interrogé.e.s sont désigné.e.s sous le terme de « personnel carcéral » dans ce rapport et leurs noms ont été changés pour protéger leur confidentialité.

Nous avons interviewé 16 personnes qui travaillent dans la communauté et qui représentent les organismes suivants : la Société Elizabeth Fry du Québec, Chez Doris, le Projet Iskweu, Portage, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, les Services parajudiciaires autochtones du Québec et l’Université McGill. Près de la moitié (44 %) des personnes à qui nous avons parlé sont autochtones et ont été en mesure d’utiliser leur propre expérience, en plus de leur expérience professionnelle, afin d’offrir des perspectives qui ont aidé à façonner les recommandations formulées dans ce rapport. Nous avons remarqué la synergie entre les discours des femmes autochtones incarcérées et les points de vue des personnes autochtones qui les soutiennent au sein de la communauté. Ce lien démontre l’importance d’inclure et de centrer les voix et les perspectives autochtones lors de la mise en place de services destinés aux communautés autochtones. Il est tout aussi important de reconnaître la diversité des cultures autochtones et d’adapter les ressources aux groupes qui sont représentés dans nos communautés. Parmi les travailleur.euse.s communautaires autochtones à qui nous avons parlé, deux étaient cri.e.s, une était crie et métisse, deux étaient mohawks, une était inuk et canadienne-française et une était huronne-wendate et québécoise. Sur les 16 personnes auxquelles nous avons parlé, sept travaillaient dans la communauté depuis moins de 10 ans, quatre depuis 10 à 20 ans, et deux depuis 20 à 30 ans. Tout au long du rapport, ces personnes, qui travaillent dans des organismes communautaires soutenant les femmes autochtones dans le système de justice pénale, sont désignées soit par leur poste au sein de leur organisme, soit par le terme « travailleur.euse.s communautaires », soit par le terme « personnes travaillant dans la communauté ». Avec leur permission et selon leurs instructions, nous avons nommé certain.e.s travailleur.euse.s communautaires, ainsi que leur organisme.

Nous avons adopté une approche décolonisatrice qui permettait une optique plus holistique, relationnelle et flexible. Décoloniser signifie aller de l’avant tout en regardant en arrière, en reconnaissant et en documentant les relations coloniales, en préconisant le changement et en luttant pour ce changement (Smith, 1999 ; Tuhiwai Smith, 1999). En outre, la décolonisation consiste à déconstruire et à désapprendre les concepts normatifs de gouvernance et de justice, en envisageant des modes de connaissance centrés sur le bien-être plutôt que sur le contrôle colonial (Grande, 2015). Historiquement, la recherche a nui aux communautés autochtones plutôt que de leur être bénéfique, car elle a souvent été utilisée pour justifier des politiques et des pratiques racistes et culturellement inappropriées (Kovach, 2009 ; Mihesuah, 1998 ; Tuhiwai Smith, 1999). Par conséquent, il existe au sein des communautés autochtones une méfiance bien compréhensible à l’égard des initiatives de recherche. Nous pensons que dans tout projet impliquant des peuples autochtones, il est important de reconnaître la contribution du secteur universitaire à la colonisation et aux préjudices causés aux Autochtones.

Nous avons abordé cette question en mettant l’accent sur la collaboration et les pratiques relationnelles, les processus éthiques et l’enracinement de la recherche dans les savoirs autochtones. Notre approche a été influencée par les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP®), le chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois conseils et les protocoles de recherche de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Des discussions transparentes et continues avec les femmes participantes et avec toute l’équipe à propos de la propriété, du contrôle et de la possession des données par les femmes autochtones étaient au centre de notre processus (CGIPN, 2020).

Notre intention, lors de la collecte des données, était d’aller au-delà des modes de connaissance eurocentriques et de nous rapprocher des modes de connaissance autochtones. Les données ont été recueillies selon une approche mixte combinant des entrevues individuelles et des méthodes axées sur les arts adoptées au cours des ateliers. Les ateliers étaient fluides : ils ne suivaient pas une structure rigide, mais étaient plutôt guidés par la guérisseuse ou l’Aînée qui les animait, ainsi que par les besoins, les cultures et les préférences des femmes présentes. Pendant les ateliers, les femmes et les membres de l’équipe de recherche présent.e.s participaient collectivement à des cérémonies et à des pratiques traditionnelles telles que des festins, de la purification par la fumée, du tambour, des cercles de partage et de la fabrication de sacs de médecine1. Les méthodes axées sur les arts offrent un espace pour que les expériences et les émotions soient reconnues, nommées et discutées, et permettent de développer de nouvelles façons de penser et de savoir (Bolt, 2019 ; Myre, 2021).

1Voir l’image d’un sac de médecine réalisé par l’une des femmes pendant un atelier. Un sac de médecine est un article sacré, fabriqué avec du cuir, qui est généralement utilisé pour transporter des remèdes autochtones ou un objet spécial qui est sacré ou a une signification particulière pour la personne.

Pour respecter la nature cérémoniale des ateliers, nous avons illustré visuellement nos apprentissages dans 16 « sketchnotes »2 (des croquis artistiques combinant des notes écrites, des formes et des dessins, n.d.l.t.) (Rohde, 2013), avec lesquels les femmes pouvaient interagir (par exemple en changeant, ajoutant ou effaçant des éléments). Elles pouvaient ainsi se réapproprier le contrôle de leur propre représentation. Une femme a demandé à emporter le sketchnote de l’atelier chez elle, et nous avons donc modifié notre plan afin de créer un exemplaire pour chaque femme. Ce processus a encouragé les principes de réciprocité et d’appropriation des données par les femmes, et a permis de communiquer davantage les apprentissages auprès des communautés d’où les femmes étaient issues. De plus, d’autres femmes autochtones de la prison ont voulu participer à la recherche après avoir vu les sketchnotes.

2Voir l’image du sketchnote créé par Brittany Weisgarber lors du premier jour du deuxième atelier.

Nous avons apporté d’autres modifications au plan initial, suivant une approche relationnelle qui intégrait les conseils et les connaissances des femmes ainsi que l’apprentissage et les expériences de l’équipe de recherche. Nos animatrices étaient des Aînées et des guérisseuses autochtones. Wanda Gabriel, qui est mohawk, et Vicky Boldo, qui est crie et salish du littoral, ont animé les premiers ateliers. Un grand nombre de femmes étaient des Inuit ; elles ont mentionné aux animatrices qu’une participation de travailleuses inuit leur rendrait le processus plus sécuritaire et leur permettrait de s’identifier aux animatrices. C’est pourquoi Nina Segalowitz, qui est inuk et dénée, s’est jointe à l’équipe. Elle a aidé l’équipe de recherche à connaître et à comprendre les modes de vie inuits et elle a pu les appliquer aux ateliers, afin de rendre ceux-ci plus sûrs et culturellement adaptés aux Inuit. Ce processus a permis de refléter la diversité existant au sein des cultures autochtones et de s’éloigner d’une approche panautochtone. Les femmes ont également demandé que les ateliers durent plus de trois jours, car les dernières journées semblaient précipitées. Ainsi, les quatrième et cinquième ateliers ont duré une demi-journée de plus, avec l’appui de la prison.

Bien que tous les ateliers aient proposé le même contenu, chacun d’entre eux a pris une forme différente, en fonction des préférences des femmes présentes. Les animatrices ont adopté différentes approches pour aborder des théories et des thèmes importants. Par exemple, l’une d’entre elles a illustré le traumatisme avec l’histoire de « l’oignon », qui compare la guérison à l’action d’éplucher les couches du traumatisme. Une autre a décrit le traumatisme comme un « fil barbelé interne », que l’on peut démêler grâce à la guérison3. Ces métaphores reflétaient les différentes expériences et perspectives des animatrices, tout en présentant le même contenu, à leur manière. Elles démontrent, par leurs nuances, l’importance de la souplesse et de la réciprocité dans le processus de guérison des femmes autochtones. L’équipe de recherche a écouté les femmes, reçu leurs apprentissages et répondu à leurs commentaires afin de mieux adapter le processus à leurs besoins spécifiques. L’objectif était d’enraciner l’expérience dans les savoirs autochtones et de démontrer la valeur de cette démarche. Ce processus a également permis d’établir des relations de confiance entre les femmes et les animatrices.

3Les images de l’oignon et du fil barbelé sont visibles dans le sketchnote.

Certains changements ont également été apportés à la prison elle-même à la suite des commentaires des femmes. De nombreuses femmes ont exprimé leur souhait de disposer de livres historiquement exacts et culturellement pertinents à la bibliothèque. Ce besoin a été mis en valeur dans un article de journal et par une action collective menée par deux personnes. Quelques organismes communautaires autochtones ont répondu à cette demande en donnant de tels livres à la bibliothèque de la prison. Les femmes ont également exprimé le besoin d’avoir accès à des stylos, du papier et des cahiers, ainsi qu’aux noms et aux coordonnées de ressources et d’organismes communautaires. L’équipe de recherche a créé des trousses, fournies par Femmes Autochtones du Québec, qui comprenaient un cahier, un stylo, des cartes de bien-être, un journal intime, un livre sur la sexualité autochtone, une couverture et une boîte à lunch. Femmes Autochtones du Québec et la Société Elizabeth Fry du Québec ont également préparé des livrets comprenant des ressources et des numéros de téléphone d’organismes susceptibles de soutenir les femmes. Cependant, les femmes ont fait savoir que les cartes d’appel coûtaient cher dans la prison. Des paquets ont donc été coordonnés afin que les femmes puissent appeler ces services gratuitement.

La connaissance et l’accès à ces ressources ont eu des effets durables sur plusieurs des femmes. Victoria, une Inuk qui a participé aux ateliers, a trouvé dans le livret des renseignements sur la façon de faire une demande pour purger les deux derniers tiers de sa peine dans un milieu communautaire ; elle a fini par trouver une maison de transition où terminer sa peine. En utilisant le livret, Lori-Ann, une participante algonquine, a pu contacter le Conseil en éducation des Premières Nations, qui l’a aidée à suivre des cours afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Elle n’aurait pas pu suivre ces cours dans la prison même, car ils n’étaient pas offerts en anglais.4.

4La Commission scolaire de Montréal offre certains cours de niveau secondaire en français.

La collecte et l’analyse des données étaient également flexibles et relationnelles. Chaque chercheuse a adopté sa propre approche de la collecte et de l’analyse des données. Brittany Weisgarber a dessiné des sketchnotes pendant chaque atelier avec les femmes, puis a réfléchi et redessiné chaque sketchnote pour mettre en évidence les thèmes que les femmes jugeaient les plus importants au cours de leurs conversations. Pendant l’étape d’analyse des données, Brittany a suivi un processus de dessin de sketchnotes qui intégrait les thèmes des ateliers aux messages exprimés par les femmes pendant les entrevues. Pour analyser les données relatives au personnel carcéral, Pamela Gabriel-Ferland s’est appuyée sur son propre savoir autochtone ainsi que sur sa formation universitaire occidentale pour repérer les schémas, les lacunes et les liens avec les problèmes systémiques. Rowena Tam a analysé les données des organismes communautaires en s’appuyant sur sa formation en psychothérapie de créativité. Elle a réfléchi à chaque entrevue en dessinant dans un carnet de croquis, en s’immergeant dans ces illustrations, en rejouant des vignettes marquantes et en se plongeant en profondeur dans la présence de chaque récit. De plus, Pamela et Rowena ont des liens et des relations avec des communautés et des organismes autochtones de Tio’tia:ke (Montréal). Ces liens ont aidé leur compréhension et leurs processus d’analyse, en les enracinant dans les savoirs autochtones. Rowena a affirmé que le projet de recherche avait contribué à un apprentissage réciproque en lui permettant de développer de nouveaux liens et de nouvelles collaboration.

Voici quelques enseignements et considérations clés qui ont émergé au fur et à mesure que nous avancions dans le processus et que nous adaptions ce dernier :

Il s’agit d’éléments importants à prendre en compte dans toute intervention ou initiative destinée à soutenir les femmes autochtones et leurs communautés.

Il est urgent de faire évoluer les expériences de guérison et de réadaptation des femmes autochtones aux prises avec le système de justice pénale. Ce changement est nécessaire à la réduction du nombre de femmes autochtones incarcérées et au développement de systèmes de soutien culturellement appropriés pour les femmes autochtones criminalisées. Notre recherche a mis en évidence le cycle des préjudices systémiques qui touchent de manière disproportionnée les femmes autochtones dans le système de justice pénale. Les trois groupes participants (les femmes autochtones, le personnel carcéral et les travailleur.euse.s communautaires) ont affirmé qu’il fallait commencer par examiner la colonisation et ses effets persistants sur les communautés. Les communautés autochtones ont subi et continuent de subir un génocide colonial, des traumatismes intergénérationnels, du racisme systémique et une incarcération excessive. Ces phénomènes sont interreliés et entretenus par les structures et les processus coloniaux qui gouvernent notre pays. Ces structures comprennent la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), les régimes carcéraux fédéral et provinciaux et les forces policières. Pour nous tourner vers l’avenir que nous voulons, où nous adopterons tout.e.s une approche décoloniale de la guérison collective, nous devons :

L’héritage de la colonisation, les préjudices coloniaux, les traumatismes intergénérationnels et le racisme systémique ne doivent pas être considérés comme des défauts des communautés autochtones ni être perçus à tort comme l’héritage des Autochtones. Il s’agit plutôt de formes d’oppression systémique qui ont créé les conditions propices aux obstacles et aux difficultés auxquels les femmes autochtones sont confrontées aujourd’hui, notamment l’incarcération excessive. L’universitaire algonquine, métisse, huronne et écossaise Lisa Monchalin (2016) affirme que « la surreprésentation devrait être considérée comme le “problème” des discours, des lois et des cultures à l’intérieur des territoires des peuples autochtones » (traduction libre, p. 363). Comprendre et traiter la colonisation comme la racine du problème, sur les plans tant collectif que culturel, est la première étape nécessaire à un meilleur soutien des femmes autochtones incarcérées et des communautés autochtones en général. Cette recherche illustre les méfaits persistants de la colonisation, notamment le génocide colonial, les traumatismes intergénérationnels, les structures coloniales qui perpétuent le racisme systémique, et les conséquences qui en résultent pour les femmes autochtones.

Alors que vous lisez cette section, nous vous invitons à réfléchir aux points suivants :

La colonisation, le génocide colonial et le système des pensionnats ont contribué à la perte des connaissances culturelles et de l’accès aux langues et aux pratiques traditionnelles. Bon nombre des femmes incarcérées ayant participé à l’étude espéraient transmettre leur culture, leurs pratiques, leur langue et leurs traditions aux générations futures, mais le retrait répété des enfants de leur famille par la DPJ continue de perturber la transmission des connaissances culturelles. Bailey, une femme crie incarcérée à l’Établissement de détention Leclerc de Laval, raconte ainsi son expérience : « Mes petits cousins, ils sont dans des foyers d’accueil dans différentes communautés. Les enfants de mes tantes, ils parlent français et anglais, ils ne connaissent pas leur langue crie. Ils vivent tous dans des endroits différents. Ils ont tous été séparés ». Squirley, une Algonquine, a exprimé son désir de voir ses enfants connectés à leur culture : « Je veux que mes petits-enfants grandissent en connaissant tout ça, pas comme moi, sans connaître ma propre langue. » Serge, qui soutient la réintégration des femmes autochtones dans la communauté après leur libération, commente ainsi l’impact de la séparation des femmes autochtones de leur famille : « La DPJ est un gros problème. Nous avons besoin de plus de soutien là-bas dès le début, parce que je pense que beaucoup de ces femmes ne seraient pas là où elles en sont aujourd’hui si elles avaient leurs enfants avec elles. »

La connexion à la culture et à la communauté fait partie intégrante de la guérison et du bien-être des Autochtones, et les Aîné.e.s jouent un rôle important en reliant les communautés autochtones à leurs connaissances spirituelles et culturelles. Les enseignements des Aîné.e.s guident les femmes, mais les structures et les systèmes coloniaux, comme les pensionnats, la DPJ et la prison, ont brisé le lien entre les enfants autochtones et les Aîné.e.s pendant des générations. Les femmes ont décrit le manque de pratique spirituelle et de culture comme des conséquences de cette rupture. Les Aîné.e.s détiennent une sagesse profonde et on craint qu’elle ne se perde. Nukilik, une Inuk de l’Établissement de détention Leclerc de Laval, communique cette crainte : « Les Aîné.e.s vont bientôt disparaître. J’ai besoin d’apprendre ces choses pour pouvoir les enseigner à mes enfants ». Le bouleversement et la destruction systématiques des cultures autochtones ont un effet direct sur le bien-être, la santé et la sécurité des Autochtones. Wanda, une animatrice et Aînée mohawk qui travaille dans la communauté, explique ceci : « Ce que fait le génocide est traumatisant, et le traumatisme nous déconnecte de nous-mêmes. La guérison consiste donc à se reconnecter à soi-même, à trouver un équilibre et à se regarder de manière holistique. » Cette reconnexion à soi et à la communauté est un élément intégral de la guérison des femmes et des communautés autochtones.

Les traumatismes subis par les communautés autochtones se transmettent de génération en génération. En raison des traumatismes qu’ils et elles ont subis, les survivant.e.s des pensionnats autochtones étaient parfois incapables de donner de l’affection et des soins à leurs enfants. Ainsi, certaines femmes ont raconté avoir été confrontées dans leur enfance à des dangers physiques, de la violence et des situations non sécuritaires dans des espaces qui le sont habituellement. Bailey, une femme crie, témoigne : « Quand j’étais petite, je voyais beaucoup de violence chez moi. Ils étaient toujours en train de boire et j’avais tout le temps peur. » D’autres femmes ont vu leurs besoins physiques satisfaits, mais leurs parents étaient incapables de leur donner de l’affection. Ayla, une Inuk, illustre ainsi son expérience : « Mes parents étaient là pour s’assurer que je n’avais pas faim. Mais ils n’étaient pas présents mentalement. »

De nombreuses femmes ont été retirées de leur foyer par la DPJ et ont raconté avoir été ballottées entre les foyers d’accueil, les foyers de groupe, les centres de réadaptation, les centres de détention juvénile et la prison : « J’ai toujours été en foyer d’accueil. Et à 14 ans, je me suis retrouvée dans l’unité d’enfermement, et ils m’ont envoyée dans un foyer de groupe. À 18 ans, j’y suis retournée, et j’ai commencé à aller en prison » (Jasmine, Crie). Certaines femmes ont témoigné de leurs expériences de violence et de préjudice dans ces milieux : « Je n’aime pas [les parents d’accueil]. Quand j’ai fait mon coming out à l’âge de 13 ans en lui disant ce qu’il me faisait, j’ai été battue. J’appelle ça une famille de l’enfer » (Squirley, Algonquine).

En raison de ces expériences et de la structure de la DPJ, de nombreuses femmes se sont vu retirer la garde de leurs enfants, ce qui perpétue le cycle du traumatisme intergénérationnel. Les femmes ont dit avoir développé des mécanismes d’adaptation pour survivre à leur situation et au traumatisme : « Ils m’ont enlevé mon bébé… Je l’ai eue pendant six mois, puis ils l’ont placée [en foyer], et c’est là que tout a commencé, la consommation de drogue et d’alcool » (Iris, Algonquine). La séparation des femmes d’avec leurs enfants a affecté leur bien-être mental et a fait naître de l’anxiété, ainsi que la crainte de perdre leurs liens avec leurs enfants : « Je ne suis pas heureuse. J’ai peur que mes enfants m’oublient. C’est ce qui s’est passé avec mon plus jeune bébé lorsque je suis rentrée chez moi en novembre. Il ne se souvenait plus de moi » (Nukilik, Inuk).

Valentina, membre du personnel carcéral, décrit les effets de la colonisation sur les femmes autochtones : « Quand un peuple a été brisé, c’est sûr que ça se transmet de génération en génération. » Le soutien apporté aux femmes autochtones en prison n’est pas suffisamment adapté à ces circonstances. Sonya, qui est inuk et canadienne-française et travaille dans les Services parajudiciaires autochtones du Québec, décrit ainsi l’ignorance de ces réalités dans les services offerts aux femmes autochtones incarcérées :

Le système judiciaire, le système carcéral, le système éducatif et la DPJ sont des exemples de structures coloniales qui continuent de nuire aux communautés autochtones. Comme les effets de la colonisation ont été effacés des programmes d’enseignement canadiens, il existe aujourd’hui un racisme généralisé à l’encontre des Autochtones et de la violence latérale au sein des communautés autochtones. Lori-Ann, une Algonquine incarcérée à Leclerc, a décrit en ces mots son expérience du racisme à l’école et ses conséquences :

« L’enseignant a dit que je n’apprendrai jamais, et que je n’arriverai jamais à rien »

Les femmes ont également été jugées par les gardien.ne.s de prison. Par exemple, un.e guardien.ne a dit à Fanny (Inuk) : « Je sais que ton problème, c’est l’alcool, parce que tu es une Inuk… Les Inuit boivent toujours. » De nombreuses femmes pensaient elles-mêmes que l’alcoolisme était le problème et qu’en arrêtant de boire, leurs problèmes seraient résolus. Ces expériences et ces réponses témoignent du manque de connaissances sur la colonisation et ses conséquences.

Deux des femmes ont décrit un incident de violence raciste au cours duquel des gardien.ne.s avaient maintenu un groupe de femmes autochtones dehors, par -30 °C. Elles avaient voulu prendre l’air et les agent.e.s ont refusé pendant près d’une heure de les laisser rentrer, en disant : « De toute façon, ce sont des Inuit, elles résistent au froid. » Breana, une assistante sociale travaillant en communauté, a raconté des histoires qu’elle avait entendues de la part de femmes autochtones incarcérées : « Elles ne se sentaient pas forcément en sécurité en tant qu’Autochtones. Elles parlent souvent du racisme dont elles sont victimes, en particulier en prison. » Plusieurs travailleur.euse.s communautaires, qui avaient interagi et travaillé directement avec les prisons, ont parlé du manque de compréhension, d’attention et de soutien de la part des gardien.ne.s de prison. Vicky, une travailleuse de soutien culturel crie et métisse, a raconté des histoires qu’elle avait entendues de la part de femmes incarcérées sur les interactions négatives avec les gardien.ne.s de prison et les mauvais traitements qui nuisent à la dignité des femmes. Serge, un travailleur communautaire, a fait le lien entre ce phénomène et la formation des gardien.ne.s de prison : « Leur travail n’a jamais été de s’occuper de ces personnes. C’est donc une culture complètement différente d’accepter que les femmes incarcérées puissent jouer un rôle dans la gestion de l’environnement dans lequel elles vivent. »

Les systèmes qui sont mis en place pour soi-disant favoriser la réadaptation des femmes autochtones contribuent plutôt à leur exclusion et les empêchent souvent de guérir. De nombreuses personnes travaillant dans la communauté ont décrit la prison comme un environnement inadéquat pour la guérison. Sonya, une travailleuse communautaire inuk et canadienne-française, a parlé de l’impact de la prison sur les femmes autochtones en particulier :

Les activités proposées aux femmes renforcent souvent les structures et les systèmes coloniaux. Elles sont eurocentriques et ne tiennent pas compte des pratiques et des traditions culturelles autochtones. D’importantes cérémonies autochtones ont été interdites dans les prisons, car elles n’étaient pas jugées appropriées. Les femmes, le personnel carcéral et les travailleur.euse.s communautaires ont tou.te.s souligné les difficultés à obtenir l’autorisation des autorités pour accéder aux remèdes sacrés, tels que le tabac, le foin d’odeur et la sauge, ainsi qu’aux allumettes nécessaires à la purification par la fumée. La restriction de l’accès à ces produits est un obstacle à la guérison des femmes autochtones. Les femmes ont expliqué que les programmes offerts n’étaient pas adaptés à leur culture et qu’elles étaient parfois obligées par le tribunal d’y participer. De plus, les structures de financement des programmes offerts sont fondées sur un modèle eurocentrique qui détermine la valeur d’un programme en fonction du nombre de femmes qui y participent. Cette façon de mesurer l’impact d’un programme a été décrite comme une limite aux progrès des systèmes autochtones de justice et de guérison dans les contextes correctionnels canadiens (Hewitt, 2016 ; McMillan, 2016). Il est nécessaire de mieux comprendre et de valoriser les approches autochtones de la guérison, et de les percevoir comme valides et efficaces.

Les personnes qui travaillent dans la communauté décrivent l’architecture, la structure et l’environnement occidentaux de la prison comme un obstacle à la guérison des femmes autochtones. L’adhésion à ce système carcéral dominant se traduit par un manque de ressources culturellement appropriées, ainsi que par un manque d’accès à la nature, aux Aîné.e.s, aux pratiques et aux aliments traditionnels, à la formation culturelle du personnel carcéral et aux ressources en anglais et en langues autochtones. Ce système contribue également aux expériences de discrimination, de préjugés et de racisme, ainsi qu’à une culture punitive omniprésente. Anna, une travailleuse communautaire crie, raconte ceci : « Elles ont de la nourriture traditionnelle de temps en temps, mais je pense que personne n’est autorisé à avoir son petit sac de médecine [contenant souvent des remèdes comme du tabac et de la sauge], et je ne pense pas qu’une prison puisse vraiment être sécuritaire sur le plan culturel. »

La dynamique et les processus carcéraux constituent des obstacles à la participation de certaines femmes aux programmes censés favoriser leur réadaptation. Par exemple, les gardien.ne.s de prison agissent souvent comme des gardien.ne.s de l’accès aux programmes, ce qui peut conduire certaines femmes à rester sur une liste d’attente beaucoup plus longtemps que d’autres. Ce phénomène, associé au manque de sensibilisation du personnel carcéral aux pratiques autochtones et aux différentes cultures et Nations existantes, peut empêcher les femmes autochtones d’accéder à des services utiles. Simone (Algonquine) raconte : « [Les gardiennes] m’ont dit que comme je ne suis pas inuk, elles ne m’appelaient pas pour aller [à l’activité]. En fait, j’en ai presque pleuré de ne pas pouvoir y aller. Je veux y aller ». Les programmes offerts à la prison étaient conçus pour les Inuit. Il n’était pas clair si les femmes des Premières Nations pouvaient y participer, ce qui a parfois créé des tensions entre les femmes autochtones. Lori-Ann, qui est également algonquine, a décrit son expérience : « Le programme “Free Inukshuk”, je suis quand même contente d’être entrée dans la pièce. Elles sont un peu racistes, vous savez. Certaines m’acceptent, d’autres non ». Cette expérience illustre à quel point les situations coloniales et le manque de sensibilisation des personnes dans les positions de pouvoir peuvent contribuer à des tensions entre les communautés autochtones et à de la violence latérale.

De plus, les programmes carcéraux sont conçus sous forme de séances cumulatives, ce qui les rend difficiles à suivre ou répétitifs pour certaines femmes, car celles-ci doivent souvent s’inscrire à mi-parcours, en fonction du calendrier de leur peine5. La conception des programmes implique également que les femmes qui sont restées en prison plus longtemps ou qui y sont retournées doivent refaire les mêmes programmes, et donc leur apprentissage stagne. « Ils m’ont donné un certificat, mais le programme s’arrête à 10 leçons. [Les leçons] 1 à 10… c’est la même chose, et je veux quelque chose [de nouveau] à apprendre » (Tapeesa, Inuk). Les femmes ont également exprimé le besoin d’avoir un espace pour se connecter plus souvent les unes aux autres, car les programmes culturellement adaptés n’ont lieu que quelques heures par semaine et elles sont souvent placées dans des unités différentes le reste du temps. Les femmes ont dit que leur culture faisait partie de leur vie quotidienne et qu’elles souhaitaient pouvoir se réunir tous les jours afin de créer des liens et de ressentir un sentiment de confort et de sécurité.

5La durée moyenne d’un séjour en prison provinciale pour femmes au Québec est de 45 jours.

Les femmes ont également affirmé que les services et les programmes étaient réduits pendant l’été en raison du manque de personnel. « Nos visites et notre gymnase sont coupés pendant l’été parce qu’il n’y a pas de gardiens en soirée » (Lori-Ann, Algonquine). Certain.e.s travailleur.euse.s communautaires ont également dit ne pas pouvoir accéder à la prison à certaines heures, ce qui bloquait l’accès des femmes aux services et aux programmes, en particulier ceux qui étaient culturellement appropriés. Anna, une travailleuse communautaire crie, a fait part de son expérience lors d’un atelier destiné aux Autochtones de la prison : « [La gardienne] a décidé de mettre en suspens notre atelier et d’en discuter avec la direction pour décider qui nous sommes et si nous pouvons revenir. Nous avons dû être vraiment stratégiques ». Ce témoignage a été repris par d’autres travailleur.euse.s communautaires qui ont affirmé devoir faire preuve de prudence et de stratégie juste pour pouvoir entrer dans la prison et fournir un soutien culturellement adapté.

Plusieurs membres du personnel carcéral ont dit admirer les femmes autochtones pour leur résilience face à la souffrance. Julie a décrit les femmes autochtones comme « des personnes intelligentes, capables, qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie et qui continuent à persévérer. » Les difficultés auxquelles les femmes autochtones sont confrontées semblaient plutôt comprises, mais beaucoup de membres du personnel ne percevaient pas les effets de la colonisation comme le problème fondamental ; ils et elles prêtaient davantage attention aux symptômes tels que l’alcoolisme et la violence. Le personnel carcéral reconnaissait son manque d’éducation quant à la culture autochtone et à l’histoire de la colonisation. Sam a déclaré : « Je ne sais pas grand-chose. J’aimerais bien en savoir un peu plus. J’essaye de me renseigner, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi les Autochtones vivent sur des terres qui leur sont réservées ; pourquoi et depuis quand ? » Des membres du personnel carcéral ont dit avoir entendu pour la première fois les stéréotypes et les clichés négatifs sur les Autochtones dans leur enfance et à l’école. Ils et elles ont expliqué que leur point de vue avait changé après avoir travaillé avec des Autochtones dans le système carcéral, et ont dit s’être informé.e.s par intérêt personnel. Vanessa a raconté comment elle avait commencé à se renseigner sur les cultures autochtones : « J’ai commencé à m’y intéresser… Vous savez, avec tout ce qu’on entend sur l’histoire de la colonisation, sur l’assimilation, j’ai eu envie de faire quelque chose ». Elle a également dit qu’elle avait beaucoup appris des partenaires communautaires et des bandes autochtones. De nombreux employé.e.s de la prison étaient capables de décrire les effets négatifs de la colonisation sur les communautés autochtones. Il faut également souligner que plusieurs des employé.e.s ont exprimé le besoin d’en savoir plus et ont indiqué que la formation du personnel était un moyen essentiel de rendre l’environnement carcéral plus adapté au soutien des femmes autochtones. Charlotte a déclaré : « Je le crie depuis mes premiers jours ici : il faut former le personnel ! » Cristine a expliqué qu’elle avait beaucoup appris en parlant avec les Aînées et les partenaires communautaires : « J’ai vraiment appris avec les partenaires et en parlant avec les Aînées qui viennent ici. Elles désirent réellement nous éduquer. »

« Je le crie depuis mes premiers jours ici : il faut former le personnel »

« Je ne sais pas trop quoi faire. Aujourd’hui, certaines des femmes inuit de la prison m’ont demandé d’animer un atelier où nous fabriquerions des capteurs de rêves. Mais les capteurs de rêves ne font pas traditionnellement partie de la culture inuite. Ils sont originaires des Anishinaabe. Qui suis-je pour organiser un tel atelier alors que je ne suis pas moi-même autochtone ? Je me sens profondément mal à l’aise, car je veux soutenir et écouter les besoins des femmes, mais je ne veux pas contribuer à l’appropriation culturelle7. Cela me fait réaliser à quel point il est important de nous éduquer, en tant que travailleuses de soutien et intervenantes, sur les nuances du racisme systémique et les différentes réalités des cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Cette sensibilisation et cette éducation sont fondamentales si nous voulons lutter contre l’utilisation abusive et l’exploitation des différentes traditions et pratiques culturelles. Pourquoi est-il si difficile pour nous, les non-Autochtones du Québec, d’aller au-delà de nos façons d’être et de penser actuelles ? Comment pouvons-nous inclure un plus grand nombre de points de vue qui nous aideront à combattre le racisme systémique et à mieux soutenir les femmes autochtones qui souffrent dans le système carcéral ? On m’a appris à éviter cet inconfort que je ressens. Mais j’ai pris l’engagement de me laisser ressentir ce malaise et de prendre le temps d’y réfléchir. Je sais que cela ne pourra que m’aider à mieux soutenir les femmes autochtones. Nous devons faire davantage pour reconnaître que nos services peuvent être culturellement problématiques et perpétuer les problèmes que nous essayons de résoudre. Devrais-je honorer la demande des femmes inuit ? Est-ce ma place ? Puis-je trouver une intervenante anishinaabe pour animer les ateliers ? C’est pourquoi nous devons travailler ensemble. »

6Cette histoire est adaptée d’une entrevue avec l’une des travailleuses communautaires. Le dessin a été créé par Rowena Tam dans le cadre de son analyse des données.

7L’appropriation culturelle est l’adoption inappropriée d’un ou de plusieurs éléments d’une culture ou d’une identité par les membres d’une autre culture ou d’une autre identité. Ce phénomène peut être controversé lorsque les membres d’une culture dominante s’approprient des cultures minoritaires.

Prenez le temps d’écrire quelques lignes dans votre journal intime après avoir lu cette histoire, en vous inspirant des questions suivantes :

Notre étude indique que la déconnexion de l’identité culturelle autochtone, qui s’est d’abord produite à cause de l’histoire de la colonisation et des pensionnats, se poursuit aujourd’hui dans le système de justice pénale. Les participantes ont souligné que l’identité culturelle est un élément extrêmement important de la force et de la résilience des communautés autochtones. Malheureusement, l’absence de langues et de formes de communication culturellement appropriées, qui domine les systèmes judiciaire et carcéral actuels, crée des obstacles injustes pour les communautés autochtones et peut conduire à leur surreprésentation en prison. Sonya, une travailleuse communautaire inuk et canadienne-française, décrit la manière dont les informations se perdent au cours de la traduction entre le système juridique et les peuples autochtones :

« La perte d’information entre les deux, l’incompréhension, c’est énorme… La barrière de la langue est énorme »

Comme l’a démontré la Commission Viens (2019), les conditions de probation entraînent également des taux élevés de récidive et de réincarcération, car elles ne sont pas adaptées aux communautés autochtones et à leur contexte. Selon le personnel carcéral, le non-respect des conditions de libération conditionnelle est la raison la plus fréquente pour laquelle les femmes autochtones retournent dans les prisons provinciales. Le personnel carcéral a souligné que, bien souvent, les conditions imposées aux femmes ne peuvent pas être respectées de manière réaliste lorsque celles-ci sortent de prison, en raison des circonstances dans lesquelles elles sont libérées. Comme l’a expliqué Madeleine : « Ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent des [communautés autochtones]. Dans le Nord, l’alcool est très présent ». En effet, pour beaucoup, rester loin de l’alcool est une condition de leur libération conditionnelle, mais il leur est difficile de le faire dans leur communauté. Comme l’a souligné la Commission Viens, les conditions de libération conditionnelle ne sont pas adaptées aux réalités autochtones. Elles peuvent également empêcher les femmes d’accéder aux services dont elles ont besoin. Breana, agente communautaire chargée des cas, témoigne :

« elle n’a pas été autorisée à consommer la moindre substance ni à se rendre dans le coin du square Cabot. Mais tous les services dont elle a besoin, comme nous — les personnes qui l’accompagnent au tribunal —, se trouvent juste à côté du square Cabot »

Les personnes travaillant dans la communauté ont expliqué que les femmes sont relâchées dans les mêmes endroits où elles ont commis leur délit, plutôt que de pouvoir retourner dans leur foyer et leur communauté. Cela augmente le risque de retour en prison. Liane, qui met en place une maison de transition pour les femmes sortant de désintoxication, explique les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes lors de leur retour dans la société : « J’ai reçu ma peine. Voici ma date de libération. Bon, j’ai fini. Je vais rentrer directement à la maison. Je vais boire un verre, et je vais me battre à nouveau, n’est-ce pas ? » Elle poursuit : « Il doit y avoir un pont entre la libération et la réintégration. » Pour certaines femmes, les circonstances à l’extérieur de la prison peuvent même être dangereuses. Jissika (Inuk) déclare : « J’ai besoin d’aide pour trouver mon propre appartement, plutôt que de vivre avec un petit ami, parce qu’à chaque fois que je vis avec mon petit ami, nous finissons par nous disputer et je retourne en prison… où je peux avoir ma propre clé et ne pas être mise à la porte et finir à la rue. » Le manque de ressources visant à aider les femmes autochtones incarcérées à trouver un logement contribue à ce cercle vicieux. Natasha (Inuk) affirme s’inquiéter au sujet de sa réinsertion, car elle a formé une dépendance à la structure de contrôle et de surveillance de la prison : « Je me suis habituée à être en prison, à être contrôlée. À quelle heure on mange, à quelle heure on prend nos médicaments, à quelle heure on va aux activités. C’était un peu effrayant pour moi de devoir réapprendre à agir par moi-même. »

« Il doit y avoir un pont entre la libération et la réintégration »

Il est nécessaire de concevoir des ressources plus adaptées aux réalités des femmes qui sortent de prison, afin de réduire les taux de réincarcération. Certaines communautés autochtones disposent de bonnes ressources pour aider les femmes dans leur réinsertion sociale, tandis que d’autres n’en ont aucune. Cette disparité met en évidence la nécessité d’améliorer les processus de rapports afin de refléter les différentes cultures et communautés autochtones représentées en prison ; elle indique aussi qu’il faut proposer un soutien et un accompagnement continus aux femmes autochtones sortant de prison. Un personnel carcéral éduqué sur les réalités des communautés autochtones dont sont issues les femmes incarcérées serait mieux à même de préparer la libération des femmes et de réduire leur taux de réincarcération. Cristine, une membre du personnel carcéral qui est allée dans le Nord visiter trois villages inuits dans le cadre d’un programme offert par un organisme communautaire partenaire, a proposé quelques idées sur la manière de mieux soutenir les femmes autochtones : « Il faut collaborer avec les communautés sur les plans de libération pour que les femmes réussissent leur réinsertion sociale. Il ne faut pas imposer de conditions qui ne pourront pas être respectées dans la communauté. »

« Il ne faut pas imposer de conditions qui ne pourront pas être respectées dans la communauté »

Les femmes ont décrit les stratégies qu’elles utilisaient pour faire face à leurs expériences traumatiques, comme le blocage de leurs émotions, l’utilisation de différentes méthodes telles que les drogues, l’alcool et les rapports sexuels non protégés, les bagarres et le surmenage. Elles ont reconnu que, pour guérir, il fallait faire face à leurs expériences et à leurs émotions, mais qu’il était aussi parfois nécessaire de les bloquer pour survivre :

Pour certaines, la consommation de drogues et d’alcool est un moyen de faire face à leurs traumatismes. Elizabeth, une Inuk, explique : « Pour ne pas ressentir de mauvaises choses, je devais boire. » Les femmes ont également dit que le refoulement de leurs émotions pouvait les conduire à exploser. « J’ai construit ce mur il y a longtemps… Quand j’explosais, j’étais une femme dangereuse » (Natasha, Inuk). Pour certaines, les drogues et l’alcool étaient un moyen de ressentir leurs émotions : « Ne pas parler, ne pas faire confiance, ne rien ressentir. Je ne sais pas, c’est comme si j’avais toujours eu recours à l’alcool et aux drogues pour pouvoir me libérer » (Iris, Algonquine). Cependant, le fait de libérer leurs émotions sous l’effet de l’alcool ou des drogues ne les aidait pas nécessairement à guérir. « Quand je me soûle, je me mets à parler, à pleurer, à crier. Quand je suis sobre, je reviens et je recommence tout » (Jissika, Inuk). Jissika poursuit en expliquant que, pour certaines, la prison est l’endroit où aller pour rester sobres : « Avant de venir ici, j’avais un problème de drogue… Même mes ami.e.s à l’extérieur ont commencé à me dire d’aller en prison pour prendre soin de moi. »

De nombreuses femmes ont décrit leur expérience de la solitude. Pour certaines, c’était un moyen de se protéger. Beaucoup avaient des relations douloureuses avec leur famille à cause de l’héritage de la colonisation. Certaines avaient été battues par leurs parents. D’autres avaient l’impression qu’elles ne pouvaient pas parler à leurs parents ou qu’elles avaient dû s’élever toutes seules. Iris (Algonquine) a dit : « Je dois essayer d’être mon propre parent ». En grandissant et en devenant mères elles-mêmes, certaines femmes avaient ressenti de la culpabilité et de la solitude lorsque la DPJ leur avait enlevé leurs enfants de force. Kate (Inuk) a parlé de sa peine lorsque son enfant lui a été enlevée : « Elle pensait que je l’avais abandonnée. Les travailleuses sociales, les travailleuses de la DPJ, doivent expliquer les choses aux enfants qu’elles enlèvent à leurs parents. Elles doivent leur dire : c’est notre décision, pas celle de ta mère. Elle se sent abandonnée ». Ces relations brisées et difficiles ont amené certaines femmes à vouloir s’isoler, et d’autres se sont tournées vers les activités criminelles pour se sentir utiles. Lori-Ann (Algonquine) a fait un commentaire à ce sujet : « Parce que j’ai toujours été une solitaire, toute seule, eh bien, je me sentais importante, n’est-ce pas ? Les gens m’appellaient : j’ai besoin de ceci, je veux cela. » Le fait d’être en prison avait encore renforcé leur sentiment de solitude, car elles étaient séparées de leur famille, de leur territoire et de leur communauté : « C’est difficile d’être ici… Parce que je suis Inuk, je suis seule ici. J’ai besoin d’être avec des Inuit » (Mollie, Inuk).

« Parce que je suis Inuk, je suis seule ici. J’ai besoin d’être avec des Inuit »

Les pratiques et les communautés autochtones mettent l’accent sur une vision holistique de la guérison, qui implique la connexion et la reconnexion aux traditions et aux pratiques culturelles, à la spiritualité, aux langues et à la communauté. Les relations et la continuité font partie intégrante du soutien à la guérison collective autochtone. Il est essentiel d’écouter les personnes et les communautés autochtones et d’intégrer leurs façons d’être à nos services et à nos systèmes. Nous pouvons tou.te.s apprendre des enseignements autochtones afin d’aider à la guérison collective, dans un avenir tel que nous le souhaitons, où les taux d’incarcération des femmes autochtones diminueront et où leur guérison sera soutenue d’une manière culturellement pertinente.

Alors que vous lisez cette section, nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes :

Les cultures autochtones nous enseignent que toutes les parties de la vie sont interreliées. Les Autochtones travaillant en communauté pour soutenir les femmes autochtones incarcérées décrivent la guérison comme une pratique holistique qui rétablit l’équilibre entre les différentes composantes de l’être, comme la famille, la communauté, le soi, l’âme, le corps et l’esprit. Anna (Crie) a donné un contexte et une signification au mot holistique : « Holistique, c’est un mot super. Il signifie simplement qu’il faut prendre soin de la personne dans son ensemble, quels que soient ses besoins ou ses antécédents. Selon moi, ça implique de créer des programmes et des projets vraiment flexibles… Nous venons à la rencontre des femmes et ensuite ce sont elles qui nous guident. » Wanda (Mohawk) ajoute : « Si nous n’apportons pas cette [approche holistique] aux processus, nous continuons à coloniser. Parce que la colonisation a été très efficace à détruire la fierté culturelle [et] l’expression culturelle. Pour être pleinement qui nous sommes, selon une perspective holistique, nous devons inclure la culture et l’esprit. » Gabrielle, qui est également mohawk, parle de la façon dont la colonisation a coupé les liens entre les différents aspects de la vie : « Il y a un lien, une spiritualité qui est en jeu, et… ils l’ont oublié. C’est la spiritualité, les enseignements, les liens familiaux, l’importance d’être reconnaissant, le Créateur. Tout ce qui fait partie d’une vision holistique ». Véronique (Huronne-Wendate et Québécoise) a fait part de ses doutes quant à la possibilité que la prison réponde à ce besoin des femmes autochtones, mais pense qu’il existe des moyens d’améliorer l’environnement carcéral :

« Holistique, c’est un mot super. Il signifie simplement qu’il faut prendre soin de la personne dans son ensemble, quels que soient ses besoins ou ses antécédents. Selon moi, ça implique de créer des programmes et des projets vraiment flexibles… Nous venons à la rencontre des femmes et ensuite ce sont elles qui nous guident »

Les approches et les visions du monde coloniales séparent les différents aspects de la vie, comme la vie professionnelle, la vie familiale et les loisirs, alors que les visions du monde autochtones considèrent que tous les aspects de la vie sont intrinsèquement liés (Little Bear, 2000). Les femmes aimaient que le soutien reçu adopte cette approche holistique : par exemple, avec l’utilisation de la roue de médecine dans les ateliers8. La roue de médecine peut être utilisée de différentes manières, selon les enseignements des diverses Nations autochtones. Pour nos ateliers, les quatre directions (est, sud, ouest, nord) correspondaient à un facteur différent (physique, émotionnel, intellectuel, spirituel) et se déplaçaient dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de l’est. La roue de médecine a été utilisée comme guide pendant les activités et comme moyen d’analyse et de représentation des données pour le projet de recherche. Collectivement, la roue de médecine représente l’équilibre, l’harmonie et la plénitude. Notre analyse des programmes culturellement adaptés offerts dans la prison a indiqué qu’ils comprenaient les quatre éléments de la roue de médecine. En d’autres termes, les ateliers proposés aux femmes dans le cadre de notre recherche procuraient des bénéfices physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels. En revanche, les programmes généraux proposés par la prison ne correspondaient qu’à l’un de ces aspects. Par exemple, le programme de gymnastique offrait des bénéfices physiques et les séances d’art-thérapie procuraient des bénéfices intellectuels et émotionnels, mais à cause de leur manque de spécificité spirituelle, ils ne répondaient pas aux besoins de guérison holistique des femmes autochtones. La tendance coloniale à compartimenter et à séparer influence même la manière dont les programmes culturellement adaptés sont proposés. Chaque programme offert en prison n’est proposé qu’à certains moments de la semaine et seulement pendant quelques heures. Cette pratique va à l’encontre de la façon dont les communautés autochtones intègrent ce type d’activités dans leur quotidien, au lieu d’en faire des activités compartimentées et données à heures fixes.

8Voir l’image plus bas d’un sketchnote créé par Brittany Weisgarber, lors du premier jour du quatrième atelier, qui démontre l’utilisation de la roue de médecine.

Les femmes ont dit avoir honte de leur culture, ce qui a également été affirmé par des femmes autochtones purgeant des peines fédérales (Yuen et Pedlar, 2009). Ces sentiments de honte démontrent les effets de la colonisation, qui déconnecte les personnes de leurs connaissances et de leur fierté culturelles ; ils témoignent aussi des expériences à long terme du racisme systémique. Les programmes culturellement adaptés permettent aux femmes de se reconnecter à leurs connaissances, leurs traditions et leurs pratiques culturelles et spirituelles, ainsi qu’à leur langue. De telles expériences créent des sentiments de fierté culturelle, de force, d’estime de soi, de confiance et de résilience, ce qui favorise les identités culturelles autochtones positives (Beaudette, Power et Ritchie, 2019 ; Desjarlais, 2021). Ces espaces permettent aux femmes de se débarrasser de leur honte par le biais de cérémonies traditionnelles, comme la purification par la fumée. Notre projet a démontré que l’artisanat, le tambour et le chant favorisaient le développement de la fierté culturelle chez les femmes, et donnaient naissance à des expériences d’amour de soi, d’acceptation et de pardon. Les femmes ont affirmé que le fait de renouer avec leur culture et leur spiritualité les aidait à se libérer de la honte, à se pardonner et à s’accepter. Tapeesa (Inuk) a décrit ainsi les effets des activités culturelles : « J’apprends à m’aimer ». Simone (Algonquine) a expliqué que les pratiques traditionnelles renforçaient sa santé mentale, ainsi que son sentiment d’estime de soi et de fierté, et qu’elles lui permettaient d’aller de l’avant malgré les épreuves qu’elle avait traversées :

« J’apprends à m’aimer »

Jissika (Inuk) a parlé des effets bénéfiques des aliments traditionnels et des activités culturelles : « Manger mon lapin… ce n’est pas seulement ça. Quand nous faisions notre atelier, je n’avais pas l’impression d’être en prison. Après ça, j’étais dans la cuisine de ma grand-mère. » Les programmes culturellement adaptés donnent aux femmes l’occasion de découvrir, reconstruire ou renouveler leur spiritualité. « Le fait d’être incarcérée pour la première fois m’indique que je dois vraiment, vraiment faire attention à mes valeurs culturelles » (Simone, Algonquine). Natasha (Inuk) a renchéri sur le pouvoir décolonial de la tradition : « J’ai l’impression de faire le plein de tradition. Parce que quand on est en prison, à Montréal, ou sur n’importe quelle terre des Blancs, on a l’impression de perdre. »

Wanda, animatrice et Aînée mohawk travaillant dans la communauté, décrit le rôle crucial de la culture dans l’amélioration du système carcéral : « Je pense que les plus grands obstacles sont la discrimination, le racisme, l’ignorance, et le manque de compréhension de l’importance de la culture. » Les Autochtones qui travaillent dans la communauté expliquent que la connexion à la culture crée un sentiment d’appartenance, de sécurité et de fierté. Ils et elles ont témoigné de l’effet positif des pratiques culturellement pertinentes sur les femmes autochtones incarcérées, comme le fait de leur parler dans leur langue, de leur proposer des cérémonies de purification par la fumée, de reformuler les questions pour qu’elles les comprennent mieux, d’être disponibles pour leur offrir du soutien, et de leur proposer un accès aux Aînées, aux festins, aux cérémonies, aux cercles de partage et aux activités artistiques et artisanales, comme le perlage et la fabrication de sacs de médecine.

« Je pense que les plus grands obstacles sont la discrimination, le racisme, l’ignorance, et le manque de compréhension de l’importance de la culture »

Il est important de noter qu’il existe une diversité de cultures, de traditions et de langues au sein des communautés autochtones. Les femmes des Premières Nations ont dit avoir des besoins différents de ceux des femmes inuit. Lori-Ann (Algonquine) a exprimé sa satisfaction après avoir participé aux ateliers qui incluaient les pratiques culturelles des Premières Nations, notamment grâce aux animatrices qui étaient mohawk, crie, salish du littoral, métisse, inuk et dénée : « La nourriture traditionnelle était fantastique. J’aimerais qu’on en ait plus. Comme les Inuit, qui en ont tous les trois ou quatre mois. Mais [pas] les Premières Nations – les Algonquines et les Cries. » Sonya (Inuk et Canadienne-française), qui travaille dans la communauté, a également déclaré : « Les Inuit reçoivent de la nourriture traditionnelle, mais les femmes des Premières Nations n’ont rien. Elles n’ont pas d’orignal, ni de cerf, et aucun paquet traditionnel. Elles se sentent donc très oubliées. »

« Les Inuit reçoivent de la nourriture traditionnelle, mais les femmes des Premières Nations n’ont rien. Elles n’ont pas d’orignal, ni de cerf, et aucun paquet traditionnel. Elles se sentent donc très oubliées »

Notre étude souligne les avantages d’avoir des espaces qui invitent les diverses communautés autochtones à créer des liens entre elles. Les participantes ont reconnu que la culture des autres femmes présentes aux ateliers pouvait être différente de la leur, mais elles ont également apprécié les connaissances des autres et appris les unes des autres pour bâtir ensemble une force collective et, en fin de compte, combler les lacunes dans les connaissances culturelles que la colonisation a créées. Cela dit, il est essentiel de reconnaître les différences et de fournir un soutien culturellement adapté aux diverses cultures autochtones représentées en prison. Le personnel carcéral n’était pas certain du nombre de femmes autochtones présentes dans la prison. Une personne a déclaré que ce nombre pouvait être difficile à calculer et que parfois les Autochtones n’étaient pas repérées. Cette ignorance démontre que les femmes autochtones peuvent passer à travers les mailles du filet en l’absence de structures et de processus adéquats pour les soutenir ; elle indique aussi qu’il est nécessaire de bien connaître les différentes cultures représentées dans les prisons afin de garantir un soutien culturellement adapté.

Les femmes détenues ont été éloignées de leur famille, de leur communauté et de leurs territoires. Comme l’ont souligné les participantes autochtones, les cultures autochtones accordent une grande importance aux relations et aux liens avec la famille, la communauté, le territoire, le corps et l’esprit dans le cadre de la guérison. Les stratégies de guérison collective et de résilience autochtone qui s’attaquent à la racine du mal reposent sur le lien avec le territoire et l’espace, la restauration de la tradition, de la langue et de la spiritualité, et la mise en valeur des histoires et des récits (OIiver et al., 2015). Dans le cadre de ce projet, les remèdes sacrés, les cérémonies, l’artisanat avec des matériaux traditionnels, le chant, le tambour, les festins traditionnels, les cercles de partage et d’autres pratiques culturelles ont aidé les femmes à créer et à maintenir un lien spirituel avec le territoire, le foyer, la famille et la communauté au cours de leur séjour en prison.

Les programmes tenant compte des divers antécédents culturels des femmes autochtones, comme l’atelier sur les sacs de médecine dans le cadre de cette recherche, ont contribué à la guérison et au renforcement collectifs par le partage de différentes connaissances et pratiques culturelles. Comme le tabac, la sauge et le foin d’odeur sont des remèdes pour de nombreuses Premières Nations, et que la mousse est un remède courant dans la région du Nunavik d’où viennent les Inuit, les animatrices se sont assurées d’apporter tous ces médicaments sacrés. Des animatrices représentant diverses cultures autochtones ont également été délibérément invitées. Cette approche diffère de la vision panautochtone que l’on reproche aux programmes du Service correctionnel du Canada (Waldram, 1997 ; Wellman, 2017 ; Combs, 2018).

Les cercles de narration et de partage sont un moyen d’autonomie et de guérison individuelles, ainsi que de guérison collective (Kovach, 2009 ; Gutierrez, Chadwick et Wanamaker, 2018 ; Friedland, 2016). Notre étude a reconnu les différents avantages de ces démarches, notamment l’accès aux enseignements et aux histoires, la remémoration collective des savoirs et des modes de vie ancestraux, la compréhension des effets de la colonisation, le sentiment d’être représentée dans les histoires des autres, la possibilité de parler de soi et le fait d’être témoin de la guérison des autres. Les femmes ont expliqué qu’en apprenant davantage sur la colonisation, elles arrivaient mieux à comprendre et à mettre en contexte leurs difficultés, ce qui favorisait leur guérison. L’accès aux Aînées, aux guérisseuses et à leurs enseignements contribuait également à la guérison des femmes autochtones incarcérées. Ces dernières ont souligné l’importance d’entendre les animatrices raconter leurs propres histoires et de se sentir représentées par les Aînées et les guérisseuses qui animaient les ateliers. Elles ont également aimé entendre les histoires des autres femmes, auxquelles elles pouvaient s’identifier :

La structure du cercle de partage permettait aux femmes de parler ou non, selon leur choix. Certaines participantes préféraient se contenter d’écouter, tandis que d’autres étaient prêtes à parler, mais pas dans un contexte de groupe. Comme l’a dit Mary (Inuk) : « Ce n’est pas toujours facile de dire ce qu’on a à dire devant un groupe. Ce serait bien de pouvoir parler à quelqu’un en tête-à-tête parfois… pour les choses vraiment privées. » Ainsi, les entrevues individuelles qui faisaient partie de ce projet ont donné aux femmes l’occasion de s’exprimer dans un cadre plus privé. Le seul soutien individuel fourni par la prison est le service pastoral. Les prisons provinciales ont besoin de services adaptés à la culture, sur les plans tant individuel que collectif.

« Ce n’est pas toujours facile de dire ce qu’on a à dire devant un groupe. Ce serait bien de pouvoir parler à quelqu’un en tête-à-tête parfois… pour les choses vraiment privées »

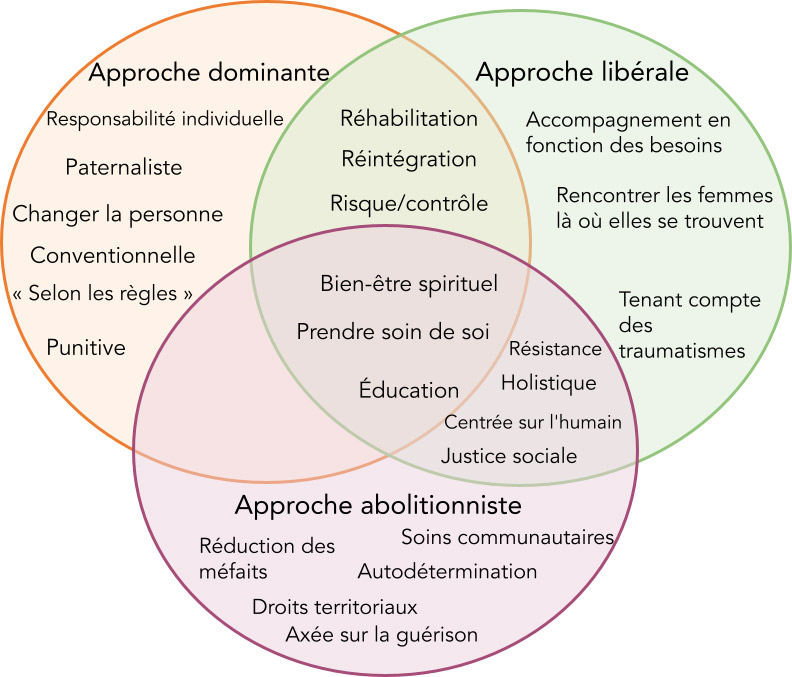

Les femmes de la prison ont décrit les programmes culturellement adaptés (comme l’atelier sur les sacs de médecine) comme des espaces leur permettant de libérer leurs émotions. Comme notre équipe reconnaissait et respectait les expériences de traumatisme et de méfiance des femmes, des ateliers ont été délibérément inclus dans le projet pour offrir aux femmes l’occasion de bâtir des liens et de développer un certain niveau de confiance (McGregor, 2018). Les ateliers sur les sacs de médecine se sont déroulés pendant trois jours consécutifs, contrairement à toutes les initiatives culturelles offertes à l’époque, ce qui a donné aux femmes le temps de bâtir des relations et un niveau de confiance entre elles, ainsi qu’avec les animatrices. Dans cet espace, elles ont pu discuter des symptômes de leur traumatisme (comme la dépendance, les bagarres, etc.) et de ses racines (blessures coloniales, traumatisme intergénérationnel et racisme systémique). Les programmes généraux comme les Alcooliques Anonymes (AA) ne nomment pas la colonisation comme la racine du problème et sont uniquement centrés sur les symptômes (c’est-à-dire l’alcool). Les programmes culturellement adaptés permettent également aux femmes autochtones d’entrer en contact avec d’autres personnes qui partagent des expériences similaires de préjudice colonial, d’oppression, de traumatisme intergénérationnel et de racisme systémique. Cela permet de créer des liens et de favoriser une guérison collective, car les femmes ont des histoires et des visions du monde similaires, sans être identiques. Pour favoriser la guérison des femmes autochtones, il est important de consacrer suffisamment de temps à l’établissement de relations de confiance et à la discussion des causes profondes des problèmes.